Интерес к проблеме человека, в настоящее время, необычайно возрос и расширился. Как отмечал Б.Г. Ананьев, изучение человека на современном этапе характеризуется «всевозрастающим многообразием аспектов человекознания, связанным с взаимодействием естественных, технических и общественных наук, результатом чего является небывалое расширение и углубление междисциплинарных знаний, возникновение новых пограничных дисциплин, известная «антропологизация естественных и технических наук».

Исследование Н.Н. Кондратьевой доказало возможность освоения старшими дошкольниками системы знаний о животных и растениях как живых организмах. Позднее именно она дополняет объем знаний дошкольников — «наряду с растениями и животными к живому в природе должен быть отнесен и человек».

Известно, что у детей, особенно к старшему дошкольному возрасту, накапливается много разнообразных знаний об окружающей действительности. Естественно, имеются знания и о человеке. Однако эти знания характеризуются недостаточной полнотой и конкретностью, малой степенью обобщенности, отсутствием системности.

Наряду со знаниями о человеке как биологическом организме, о его потребностях, присущих любому живому существу, необходимо показать и отличие человека от животного, то есть представить его существом разумным. В целом, разумность как качество, присущее людям должно быть представлено детям как способность думать, выражать свои мысли, осознанно действовать, предвидя последствия своих поступков, разумно относиться к себе, к другим живым объектам, к природе вообще.

Несмотря на актуальность вопроса, программы дошкольного образования, методические рекомендации и инструкции в большинстве лишь очерчивают круг знаний о человеке, которыми должны обладать дошкольники того или иного возраста. К сожалению, методов и приемов, помогающих формированию этих знаний у детей дошкольного возраста, нам обнаружить не удалось.

Выявленное противоречие помогло обозначить проблему исследования: как организовать деятельность педагога дошкольного учреждения и его воспитанников, с тем, чтобы реализовать задачи по формированию и развитию у детей представлений об организме человека. Для решения данной проблемы очевидной необходимостью является усвоение детьми представлений об общевитальных признаках человека (строение тела, дыхание, питание, движение) и системы валеологических знаний. При этом важным, на наш взгляд, является усвоение этих знаний и представлений именно в различных видах деятельности.

Использование сюжетно-дидактических игр при обучении счету детей ...

... Структура исследования: данная курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы. Глава 1.Теоретические основы формирования у детей дошкольного возраста представлений о счетной ... легче усвоить весь объем знаний и умений, осознанно овладеть навыками счета. Обучение математике не должно быть обязательно скучным занятием для ребенка, к тому же существует ...

темы данного курсового исследования

Цель исследования, Гипотеза:

Исходя из определения цели и формулировки гипотезы в исследовании были поставлены следующие задачи :

- осуществить теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы по проблеме исследования;

2. проанализировать содержание, программные задачи и методологические основы формирования представлений о человеке у дошкольников;

- охарактеризовать особенности организации формирования представлений о человеке у дошкольников в разных видах деятельности;

- определить педагогические условия, способствующие эффективному формированию представлений о человеке у детей старшего дошкольного возраста;

- разработать и экспериментально проверить программу формирования представлений об организме человека у детей дошкольного возраста в разных видах деятельности.

Объект исследования

комплекс методов

Практическое применение., Структура работы.

Содержание, задачи и методологические основы формирования представлений об организме человека у дошкольников определены, в первую очередь, в программе дошкольного образования Республики Беларусь «Пралеска», которая базируется на основных положениях дошкольной педагогики, психологии, медицины, социологии и многих других наук, изучающих период дошкольного детства. В основу «Пралески» положено отношение к дошкольному детству как периоду самоценному в развитии человека: она направлена на «охрану детства» (Л.С. Выготский), обогащение, амплификацию развития (А.В. Запорожец), предполагающую максимальную реализацию возможностей ребенка, которые формируются и проявляются, прежде всего, в специфических «детских» видах деятельности (игровая, музыкальная, изобразительная и др.) [15, с.6].

Содержание представлений об организме человека у дошкольников, безусловно, связано с уровнем их физического и психического развития относительно именно данной области знаний. Так, на втором-третьем году жизни ребенок способен к элементарному осознанию родственных связей (мать, отец, бабушка, дедушка, братья, сестры).

Малыш проявляет любовь и склонность к близким людям, смущение и робость по отношению к чужим. Он способен заметить эмоциональное состояние близких, сопереживать им.

Не только взрослые, но и сверстники начинают вызывать у него интерес. На втором году жизни ребенок начинает «замечать» других детей. Поначалу он присматривается к ним, играет рядом. Могут иметь место неожиданные проявления: стремительно подбежит к другому ребенку и обнимет, начнет «обследовать» его внешний облик, словно новую игрушку, и др. Интерес к детям растет по мере увеличения времени совместного пребывания в дошкольном учреждении, на игровой площадке. Возникают первые симпатии: ребенок чаще играет с одним и тем же ровесником, замечает, если того нет в группе. Учится сравнивать свои поступки, умения с умениями и поступками других детей. Появляются элементы самооценки.

На третьем году жизни ребенок гордится своими достоинствами: аккуратностью, умением самостоятельно одеваться, «читать» стихи, выговаривать «трудные» звуки, танцевать. Разные чувства вызывают у него не только люди, но и игрушки, живая природа. Малыш начинает отличать красивое от некрасивого, добро от зла. Таким образом, в этом возрасте завершается первый этап развития представлений ребенка о себе, первый этап развития личности.

По психологии «Представления детей о дружбе в младшем школьном ...

... ребенка. Цель – исследование дружеских отношений детей младшего школьного возраста, через представления самих детей о дружбе и друге. Задачи исследования: Изучить особенности представления о друге и дружбе детей. Изложить теоретические основы формирования ... ребенка и его развитию, ... для ребенка шире, отношения глубже, а их содержание разнообразнее. Особенности представления о друге и дружбе детей, ...

Характерной особенностью этого возраста является большой интерес к движениям, потребность в самых разнообразных движениях, которые дети могут повторять без устали по 15-20 раз подряд. Одни движения нужны ребенку, чтобы насытить свой «исследовательский» рефлекс — получить как можно больше информации о предметах, которые его окружают. Другие диктуются физиологией организма — ему необходимы физические нагрузки для полноценного развития всех систем и функций. Особое значение имеют жизненно важные движения — ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание [15, с.47-50].

К трем годам на доступном ребенку уровне происходит его социализация: он выделяет свое «Я», ставит себя в позицию субъекта деятельности, осознает, что в мире существуют другие люди. Необходимо, чтобы первые представления ребенка о своем физическом и социальном «Я» обрели позитивную окраску. Это станет основой развития позитивной «Я-концепции» на следующих этапах онтогенеза [10, с.17].

В 3-4 года наступает возраст «почемучек» — период активного формирования личностных новообразований и самосознания ребенка. Они проявляются в новых представлениях ребенка о себе, своей личности, в самооценке, в попытках самоутвердиться.

Ребенок становится более внимательным к своему физическому «Я». Взрослый, отвечая на тысячи «почему?», помогает ему не только познать особенности строения человеческого организма (частей тела, внутренних органов), но и узнать об общих принципах их функционирования (к пяти годам).

Дети могут более точно определять свои ощущения, место их локализации. В пять лет у них имеется определенное представление о своем организме.

Формируется у «почемучек» и представление о половых признаках. Вначале принадлежность к полу тесно связана с внешним видом (одежда, прическа) человека, его именем. Вместе с тем осознание постоянства и необратимости половой принадлежности пока отсутствует. И все же достижения здесь довольно значительны. Дети не только различают половую принадлежность окружающих их людей, но и хорошо знают, что в зависимости от пола к человеку предъявляются разные требования. У «почемучек» уже есть понимание особых социальных ожиданий в отношении мужчин и женщин («шьет — только женщина», «милиционер — мужчина» и т.д.).

Ребенок активно усваивает половые стереотипы, а вместе с тем — и поведение, соответствующее половой принадлежности. Роль взрослых в этих процессах очень велика. Они помогают поддерживать характерное для определенного пола поведение детей, выражают недовольство, если малыш ведет себя по модели поведения другого пола.

В процессе сравнения себя с другими у ребенка формируется представление о своем внешнем облике, которое выступает важной составной частью образа «Я». Разумное восхищение взрослых синими глазками, мягкими волосиками, опрятностью малыша способствует возникновению у него более точных представлений, ориентирует на самоидентификацию, осознание собственной неповторимости, помогает избежать слепого подражания другим [15, с.106-109].

Воспитание культуры общения у старших дошкольников. проект (старшая группа)

... этапе экспериментальным методом определяется уровень культуры общения детей в старшей группе детского сада. 2. На втором этапе организуется работа в соответствии с планом работы (приложение 1) по воспитанию культуры общения у детей старшего дошкольного ...

В 5-6 лет активно развивается познавательная сфера ребенка — сенсорика (ощущения, восприятия, представления), память, мышление, воображение.

Важным результатом интеллектуального развития «фантазеров» является достижение высокого уровня образных форм психической деятельности, в том числе образного мышления, опираясь на которое они могут вычленять существенные свойства и отношения между предметами окружающего мира, моделировать их, понимать и успешно использовать схематические изображения.

Старшие дошкольники способны овладеть и сложными формами мнемической деятельности; у них рождается произвольная память; к концу дошкольного возраста дети овладевают отдельными приемами логического запоминания (смысловым соотнесением материала с уже известным, смысловой группировкой, смысловой обработкой, упорядочиванием запоминаемого материала).

Вместе с тем активно «работает» и непроизвольная память; легко запоминается и надолго сохраняется ими информация, вызвавшая интерес, имеющая социально ценное содержание [12, с.215-216].

Активно развивается в этом возрасте и воображение воспитанников, лежащее в основе творчества, создания нового, необычного в игровой, изобразительной, музыкальной и других видах деятельности. Творческая активность воспитанников — в их стремлении не придерживаться готовых образцов, штампов, а искать собственные, оригинальные решения, в выражении своего отношения к окружающему как уже известными способами, так и самостоятельно придуманными.

Интенсивно развиваются общение и речь дошкольников.

Ко времени поступления в школу дети практически овладевают всем богатством родного языка — словарем, звуковым составом, грамматическим строем. Более того, ребята начинают осознанно относиться к языку: у них начинает развиваться фонематический слух (способность воспринимать на слух звуки речи, различать и объединять их в слоги, различать гласные и согласные, осознанно их артикулировать).

Появляется особая чувствительность к языковым формам — формируется «чувство языка». Старшие дошкольники используют различные формы речи (ситуативную, контекстную, объяснительную).

Их речь выполняет не только функцию общения, но и планирующую (внутренняя речь).

Вторая сигнальная система приобретает все большее значение в регулировании (и саморегулировании) деятельности детей [15, с. 204-205].

Важным для определения содержания представлений об организме человека является и само понятие «организм человека». Так основными его свойствами, которые и формируют само понятие, являются:

- Ø Дыхание <#»888678.files/image001.gif»>

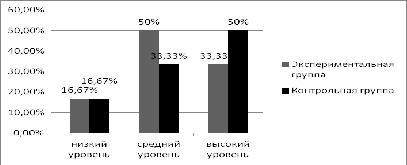

- Рис. 1. Сравнительный анализ сформированности представлений об организме человека в контрольной и экспериментальной группах по уровням по итогам констатирующего эксперимента

Таким образом, сравнивая результаты диагностики экспериментальной и контрольной групп (табл.1-2, рис.1), мы пришли к следующим выводам:

- Дошкольники экспериментальной и контрольной групп в целом показали средний уровень сформированности представлений об организме человека — соответственно 7,37 и 8,76 баллов.

2. По всем пяти критериям оценки дошкольники контрольной группы показали средний уровень.

- Дошкольники экспериментальной группы показали средний уровень по всем критериям, кроме «Строения тела», где уровень оказался низким (5,75 баллов).

- Уровень знаний по всем пяти критериям у дошкольников экспериментальной группы ниже, чем у дошкольников контрольной группы: по критерию «Строение тела» — на 2,08 балла;

- «Дыхание» — на 0,92 балла;

- «Питание» — на 2 балла;

- «Движение» — на 0,75 балла;

- по критерию «Валеологические знания» — на 1,17 балла.

Кроме того приходим к выводу, что в целом показатели дошкольников из экспериментальной группы ниже, чем у дошкольников контрольной группы, что усложняет работу с группой. Таким образом, проведенная экспериментальная работа дала возможность определить пути и направления педагогической поддержки дошкольников в формировании и развитии их представлений об организме человека.

На формирующем этапе (06.12.2010 — 31.01.2011) работа проводилась в экспериментальной старшей группе с добавлением к традиционной программе. Контрольная группа работала по традиционной методике и действующей типовой программе.

Целью формирующего педагогического эксперимента являлся выбор наиболее эффективных способов повышения уровня знаний дошкольников об организме человека в разных видах деятельности.

Задачи формирующего эксперимента:

разработать комплекс мероприятий, на занятиях в детском саду и в различных видах деятельности, по повышению уровня сформированности знаний дошкольников об организме человека.

2) апробировать разработанный нами комплекс на дошкольниках старшего возраста экспериментальной группы.

При разработке комплекса мероприятий мы опиралась на

Ø программы, направленные на экологическое воспитание дошкольников: «Пралеска», «Наш дом — природа» (Н.А. Рыжова, 1998), «Юный эколог» (С.Н. Николаева, 1999);

- Ø методические рекомендации: Н. Рыжова (1998, 2003-2004), В. С.Н. Николаева (2002, 2004), Н.В. Береза (2009), Л.И. Пономарева (1998), Ю.В. Змановский (1989), А.В. Корзун (2010) и др.

Результаты диагностики дошкольников экспериментальной группы, полученные в ходе констатирующего эксперимента, позволили конкретизировать стоящие перед нами задачи:

— В ходе формирующего эксперимента была учтена разница в уровнях сформированности знаний об общевитальных признаках и валеологических знаний у отдельных дошкольников экспериментальной группы: 16,67% из них показали высокий, а 50% — низкий уровень, причем Паша К. и Катя О. показали высокий, а Эля П. и Женя В. — низкий уровень во всех 5 заданиях. Следовательно, к этим дошкольникам был особенно необходим индивидуальный подход.

2. При составлении комплекса занятий по развитию знаний об организме человека в различных видах деятельности учитывались результаты по каждому из 5 заданий констатирующего эксперимента. Особое внимание уделялось развитию тех знаний, в освоении которых дошкольники испытывали затруднения — знания о строении тела (средний балл 5,75), питании (7,12) и дыхании (7,5).

Большое значение мы придавали исследовательской деятельности детей — проведению опытов, наблюдений. В процессе обучения мы обращали внимание на то, чтобы задействовать все органы чувств ребенка, а не только слух и зрение. Для этого детям предоставлялась возможность потрогать, понюхать окружающие его объекты и даже попробовать их на вкус, если это безопасно. Большое значение придавалось также ведущей форме деятельности дошкольников — игре (сюжетно-ролевые, подвижные, самостоятельные игры различного содержания).

В ходе занятий также организовывались физкультминутки для обучения детей разнообразным видам движений и игровым упражнениям, развивающим у дошкольников творческую двигательную деятельность, творческое мышление, ориентировку в движениях и пространстве, внимание, фантазию и т.д. Особое место в комплексе занятий отводилось художественно-изобразительной деятельности дошкольников, в ходе которой дети занимались тематическим рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием из бумаги, работой с природным материалом.

План занятий на период эксперимента:

|

№ |

ДАТА |

ЗАНЯТИЕ |

СОДЕРЖАНИЕ |

|

1 |

06.12.2010 |

Тема: «Организм. Что это?» |

Понятие «Мой организм» Беседа «Что у меня внутри» Игра «Составь из частей» Рисование «Человек» |

|

2 |

13.12.2010 |

Тема: «Значение сердца для всего организма» |

Рассматривание таблиц и муляжей Беседа «Как обращается кровь» Игра «Почувствуй своё сердце» |

|

3 |

20.12.2010 |

Тема: «Скелет — основа организма» |

Рассматривание модели скелета. Беседа «Кости, мышцы и суставы» Конструирование и лепка тела человека (проволока, бумага, глина) |

|

4 |

27.12.2010 |

Тема: «Как мы видим» |

Беседа «Роль зрения в жизни человека» Опыт «Определение реакции зрачков на различное освещение» Схематическое изображение глаза Опыт «Слепое пятно» |

|

5 |

03.01.2011 |

Тема: «Зачем человеку слух?» |

Беседа «Зачем человеку слух?» Строение уха — рассматривание схемы Рассказ воспитателя «Развитие слуха у животных и человека» |

|

6 |

10.01.2011 |

Тема: «Вкус и запах» |

Беседа «Зачем человеку язык?» Игра «Узнай на вкус» Игра «Узнай по запаху» Рисование «Нарисуй запах» |

|

7 |

17.01.2011 |

Тема: «Наши органы чувств» |

Беседа «Наши органы чувств» Игра «Какой орган чувств нам помогает об этом узнать?» Коллективное рисование «Как мы чувствуем» |

|

8 |

24.01.2011 |

Тема: «Полезный рацион питания. Витамины» |

Беседа «Для чего человеку нужна пища?» Рассматривание схемы «В каких продуктах больше всего витаминов» Игра «Пищевое лото» Аппликация «Витамины в здоровой пище» |

|

9 |

31.01.2011 |

Тема: «Нам микробы не страшны, с чистотою мы дружны» |

Рассказ воспитателя «Микробы в нашем организме» Игра «Хорошо-плохо» Рассматривание через микроскоп (лупу) чистых и грязных предметов |

Краткое содержание познавательных бесед с детьми старшего дошкольного возраста

Что у меня внутри?

Цель. Познакомить со строением человеческого тела. Формировать познавательный интерес к своему телу, организму.

Наше тело — это сложный механизм, состоящий из костей, мышц, нервов, крови, органов и большого количества воды.

Органы — это нежные части тела, которые находятся внутри тебя. Органами называются мозг, легкие, печень, сердце, поджелудочная железа, почки, желудок и кишечник. Все вместе они заставляют тело работать должным образом.

Каждый орган выполняет свою особенную функцию. Все органы разной формы, но они очень тесно связаны между собой. Мозг находится в голове и упорядочивает работу всех других органов. Он управляет всеми движениями тела и контролирует их. Другие органы расположены в туловище, важнейшей части тела. Мы дышим лёгкими, которые находятся в грудной клетке. Они снабжают организм воздухом. Печень и поджелудочная железа помогают нам переваривать пищу. Желудок расположен в средней части туловища. В него поступает пища, там она превращается в подобие каши и через печень проходит в кишечник. Из кишечника жидкая пища попадает в кровь. При этом полезные вещества остаются в организме, а то, что ему не нужно, выходит наружу. Сердце — самый главный орган. С каждым ударом сердце отправляет кровь в «путешествие» по всему организму, чтобы снабдить его кислородом.

Для чего человеку нужна пища?

Цель. Сформировать у детей представление о том, что пища необходима для жизни человека.

Пища должна давать нашему организму всё необходимое для сохранения работоспособности. Правильный приём пищи называется рационом. Существует четыре основные пищевые группы, это протеины, углеводы, жиры и клетчатка.

Продукты, богатые протеинами, такие как мясо, яйца и фасоль, помогают организму оставаться сильным. Углеводы — хлеб, макароны и рис обеспечивают организм энергией. Жиры — масло, молоко, сыр и растительные жиры — сохраняют энергию организма, чтобы использовать её позже. Нашему организму необходима пища из всех четырёх групп и вода для питья. В пище должны присутствовать витамины, которые больше всего содержатся в овощах и фруктах.

Питание дает нашему организму жизненную энергию. Люди едят разнообразную пищу, но она перерабатывается в организме одним и тем же способом. После того как ты пережевал пищу, она попадает через пищевод в желудок и затем — в кишечник. В результате содержащиеся в пище полезные вещества попадают в кровь. Это называется пищеварением.

В различных уголках мира люди едят разнообразную пищу. Любая еда предоставляет организму необходимую для жизни энергию.

Зачем человеку язык?

Цель. Сформировать у детей представление о назначении языка.

У нас во рту живёт очень строгий охранник. Это — язык. Он охраняет вход в пищеварительный тоннель. Язык помогает жевать, смачивать еду слюной, согревать или охлаждать её, глотать. С его помощью мы различаем вкусы. Тысячи маленьких выступов покрывают весь язык. Они называются вкусовыми сосочками, которые помогают нам определять вкус различных продуктов. Внутри них находятся нервы, которые посылают сведения о вкусе мозгу, и он сообщает нам, что мы едим. Существует четыре основных вида вкуса: сладкий, солёный, горький и кислый. Каждый из них мы ощущаем различными участками языка и рта. Кончик языка определяет преимущественно сладкое. Боковые стороны языка чувствуют солёное и кислое. Задняя зона языка различает в основном горькое.

Язык также различает горячее, холодное и боль. Он помогает петь, говорить, смеяться.

Кости, мышцы и суставы

Цель. Дать детям представление о том, что всё в организме взаимосвязано.

В нашем теле находится около 200 костей. Все они соединены вместе, образуя скелет. Без них человек был бы простой горкой мяса. Кости поддерживают тело и придают ему форму. Они оберегают от повреждений нежные органы, которые находятся внутри тела.

Места соединения костей называются суставами. Большинство костей в суставе подвижны. Некоторые кости двигаются вперёд и назад, как на шарнире. Другие суставы называются шаровидными. Благодаря им кости могут двигаться во всех направлениях. Внутри сустава есть жидкость, которая их смазывает и облегчает движение. Кости очень крепкие, но иногда они ломаются.

Мы можем двигаться потому, что кости прикреплены к мышцам. У каждого сустава есть две мышцы, которые работают по очереди. Если мышцы перегружены, то в них образуются отравляющие вещества, из-за чего мы ощущаем усталость.

Сердце — это тоже мышца только другого типа. Она работает, не останавливаясь, в течение всей человеческой жизни.

Как обращается кровь

Цель. Дать знания детям о роли сердца в процессе кровообращения.

Наше сердце — это насос. Оно закачивает кровь через одну трубку и всасывает её через другую. Кровь течёт по всему телу по эластичным трубкам — сосудам. Сосуды, называемые артериями, уносят кровь от сердца. Когда кровь забирает кислород из лёгких она красного цвета. Использованная кровь возвращается к сердцу по другим сосудам, которые называются венами. Она уже тёмно-красная на вид, так как отдала кислород.

Кровь несёт организму кислород из воздуха, который мы вдыхаем, и полезные компоненты из пищи, которую мы едим. Еще кровь борется с микробами.

Сердце должно быть очень сильным, чтобы посылать кровь в каждую клетку организма. Кровь бежит по всему нашему телу с головы до ног без остановки, не забывая и про внутренние органы: печень, желудок, лёгкие. Полный оборот крови в нашем организме происходит за 23 секунды.

В вашем теле около трёх литров крови, а у взрослого человека — пять литров.

Контрольный этап (01.02.2011 — 08.02.2011) позволил подвести итог работе, и ставил своей целью проверку усвоения детьми экспериментальной программы и ее эффективности. В нем участвовали дети контрольной (12 дошкольников) и экспериментальной (12 дошкольников) групп.

Для выявления у детей уровня развития представлений об организме человека в различных видах деятельности как результата проведенных занятий нами были решено провести повторно задания констатирующего этапа. С нашей точки зрения, именно повторный эксперимент сможет с наибольшей степенью вероятности определить, произошли ли какие-либо изменения в уровне сформированности представлений о человеке у детей дошкольного возраста.

Для проведения количественного анализа полученных данных нами были приняты все те же три уровня знаний (высокий, средний, низкий), которые определялись по пяти направлениям: строение тела, дыхание, питание, движение, валеологические знания.

По результатам исследования, проведенного на констатирующем этапе нашего исследования, в контрольной группе 4 детей имели высокий уровень знаний об организме человека, 5 — средний и 3 — низкий. В экспериментальной группе показатели были несколько иными: высокий уровень был выявлен у 2 детей, средний — у 4, и 6 детей обладали низким уровнем развития представлений о человеке.

При повторном проведении эксперимента на контрольном этапе нами были получены новые результаты, представленные в таблицах 3-4, рисунке 2.

Таблица 3

Результаты контрольного эксперимента по экспериментальной группе

|

№ |

Имя ребенка |

Уровень сформированности представлений об общевитальных признаках |

Уровень сформирован-ности валеологи-ческих знаний |

Общий уровень |

|||||||||

|

Строение тела |

Дыхание |

Питание |

Движение |

||||||||||

|

Оценка в баллах |

Уровень развития |

Оценка в баллах |

Уровень развития |

Оценка в баллах |

Уровень развития |

Оценка в баллах |

Уровень развития |

Оценка в баллах |

Уровень развития |

Оценка в баллах |

Уровень развития |

||

|

1 |

Саша К. (м) |

8 |

С |

6 |

С |

12 |

В |

10 |

С |

9 |

С |

9 |

С |

|

2 |

Арина М. |

7 |

С |

9 |

С |

10 |

С |

8 |

С |

14 |

В |

9,6 |

С |

|

3 |

Эля П. |

5 |

Н |

4 |

Н |

6 |

С |

5 |

Н |

8 |

С |

5,6 |

Н |

|

4 |

Даниил М. |

6 |

С |

9 |

С |

8 |

С |

5 |

Н |

8 |

С |

7,2 |

С |

|

5 |

Дарина С. |

10 |

С |

14 |

В |

13 |

В |

15 |

В |

15 |

В |

13,4 |

В |

|

6 |

Максим Т. |

5 |

Н |

8 |

С |

10 |

С |

9 |

С |

14 |

В |

9,2 |

С |

|

7 |

Паша К. |

15 |

В |

15 |

В |

15 |

В |

15 |

В |

15 |

В |

15 |

В |

|

8 |

Катя О. |

14 |

В |

15 |

В |

15 |

В |

15 |

В |

15 |

В |

14,8 |

В |

|

9 |

Маша Д. |

10 |

С |

12 |

В |

13 |

В |

15 |

В |

10 |

С |

12 |

В |

|

10 |

Женя В. (м) |

5 |

Н |

6 |

С |

6 |

С |

5 |

Н |

7 |

С |

5,8 |

Н |

|

11 |

Вадим С. |

8 |

С |

9 |

С |

6 |

С |

7 |

С |

5 |

Н |

7 |

С |

|

12 |

Соня Л. |

10 |

С |

8 |

С |

10 |

С |

11 |

В |

9 |

С |

9,6 |

С |

|

В среднем по группе: |

8,58 |

С |

9,58 |

С |

10,33 |

С |

10 |

С |

10,75 |

С |

9,85 |

С |

|

Таблица 4

Результаты контрольного эксперимента по контрольной группе

|

№ |

Уровень сформированности представлений об общевитальных признаках |

Уровень сформирован-ности валеологи-ческих знаний |

Общий уровень |

||||||||||

|

Строение тела |

Дыхание |

Питание |

Движение |

||||||||||

|

Оценка в баллах |

Уровень развития |

Оценка в баллах |

Уровень развития |

Оценка в баллах |

Уровень развития |

Оценка в баллах |

Уровень развития |

Оценка в баллах |

Уровень развития |

Оценка в баллах |

Уровень развития |

||

|

1 |

Вера К. |

5 |

Н |

6 |

С |

8 |

С |

8 |

С |

6 |

С |

6,6 |

С |

|

2 |

Артур М. |

11 |

С |

12 |

В |

11 |

В |

10 |

С |

15 |

В |

11,8 |

В |

|

3 |

Кирилл Н. |

8 |

С |

9 |

С |

6 |

С |

7 |

С |

11 |

В |

8,2 |

С |

|

4 |

Саша Л. (д) |

15 |

В |

15 |

В |

15 |

В |

14 |

В |

15 |

В |

14,8 |

В |

|

5 |

Миша К. |

5 |

Н |

6 |

С |

4 |

Н |

3 |

Н |

9 |

С |

5,4 |

Н |

|

6 |

Лера П. |

6 |

С |

6 |

С |

6 |

С |

8 |

С |

13 |

В |

7,8 |

С |

|

7 |

Артем Ш. |

12 |

В |

10 |

С |

11 |

В |

9 |

С |

14 |

В |

11,2 |

В |

|

8 |

Костя Р. |

13 |

В |

13 |

В |

14 |

В |

14 |

В |

15 |

В |

13,8 |

В |

|

9 |

Аня Б. |

12 |

В |

14 |

В |

9 |

С |

11 |

В |

13 |

В |

11,8 |

В |

|

10 |

Маша Т. |

3 |

Н |

5 |

Н |

7 |

С |

5 |

Н |

4 |

Н |

4,8 |

Н |

|

11 |

Андрей М. |

9 |

С |

7 |

С |

8 |

С |

9 |

С |

13 |

В |

9,2 |

С |

|

12 |

Дима А. |

11 |

В |

12 |

В |

14 |

В |

13 |

В |

12 |

В |

12,4 |

В |

|

В среднем по группе: |

9,17 |

С |

9,58 |

С |

9,42 |

С |

9,25 |

С |

11,67 |

В |

9,82 |

С |

|

Рис. 2. Сравнительный анализ сформированности представлений об организме человека в контрольной и экспериментальной группах по уровням по итогам контрольного эксперимента

По результатам диагностики в констатирующем и контрольном эксперименте (табл.1-4) определяем величину изменения уровней сформированности знаний и представлений об организме человека у дошкольников экспериментальной и контрольной групп (табл.5).

Таблица 5

Динамика повышения уровней сформированности знаний об организме человека у дошкольников экспериментальной и контрольной групп

|

Строение тела |

Дыхание |

Питание |

Движение |

Валеология |

||||||

|

Эксп. гр. |

Контр. гр. |

Эксп. гр. |

Контр. гр. |

Эксп. гр. |

Контр. гр. |

Эксп. гр. |

Контр. гр. |

Эксп. гр. |

Контр. гр. |

|

|

Контрольный эксперимент |

8,58 |

9,17 |

9,58 |

9,58 |

10,33 |

9,42 |

10 |

9,25 |

10,75 |

11,67 |

|

Констатирующий эксперимент |

5,75 |

7,83 |

7,5 |

8,42 |

7,12 |

9,12 |

7,67 |

8,42 |

8,83 |

10 |

|

Прирост показателей в баллах |

2,83 |

1,34 |

2,08 |

1,16 |

3,21 |

0,3 |

2,33 |

0,83 |

1,92 |

1,67 |

|

Разность в баллах |

1,49 |

0,92 |

2,91 |

1,5 |

0,25 |

|||||

Анализ результатов диагностики уровня представлений об организме человека старших школьников экспериментальной и контрольной групп в контрольном эксперименте показывает:

. Уровень сформированности знаний об общевитальных признаках человека и валеологических знаний повысился в обеих группах, однако динамика его повышения в экспериментальной группе выше, чем в контрольной по всем пяти показателям — и в уровнях сформированности знаний об общевитальных признаках, и в уровне валеологических знаний.

2. Значительно возрос уровень сформированности знаний об организме человека у дошкольников экспериментальной группы, показавших в констатирующем эксперименте низкие результаты. В контрольном эксперименте 66,67% из них показали средний уровень сформированности представлений о человеке. Только Эля П. и Женя В. показали низкий уровень, однако их баллы (5,6 и 5,8 соответственно) стали значительно выше и приблизились к показателям среднего уровня.

. Данные таблиц показывают, что в результате проведенного нами формирующего педагогического эксперимента оценки результатов деятельности дошкольников экспериментальной группы, во-первых, стали менее «разбросаны», во-вторых, улучшились более значительно, чем у дошкольников контрольной группы.

. Абсолютно все дети экспериментальной группы после проведенного формирующего эксперимента показали более высокие результаты в балльном выражении.

. По результатам целенаправленного педагогического воздействия в экспериментальной группе в два раза увеличилось количество детей с высоким уровнем знаний об организме человека.

Кроме того, заметно изменилось отношение детей экспериментальной группы к человеку как живому существу. В процессе занятий в сознание детей заложилось ясное и точное представление об организме человека, что в человеческом теле все связано между собой, что отдельные органы и процессы взаимообусловливают друг друга, что организм и окружающий нас мир — неразрывное целое, что любая особенность в строении человека, в правилах здорового образа жизни подчинена определенным законам, что человек, как часть природы, наделенная сознанием, должен заботиться о себе, своем теле, своем здоровье.

На занятиях по формированию у дошкольников представлений об организме человека дети стали более внимательными. Они с интересом слушают рассказы о внутренних органах, задают много дополнительных интересующих их вопросов, на которые воспитатель с удовольствием отвечает. Знания, полученные на занятиях дети «проверяют» в самостоятельной экспериментальной деятельности на основе метода проб и ошибок. Постепенно элементарные опыты становятся играми-опытами, в которых, как в дидактической игре, есть два начала: учебное — познавательное и игровое — занимательное. Игровой мотив усиливает эмоциональную значимость для ребенка данной деятельности. В результате закрепленные в играх-опытах знания о связях, свойствах и качествах человеческого тела становятся более осознанными и прочными.

Таким образом, полученные результаты подтверждает гипотезу о том, что педагогическая поддержка является эффективным средством формирования и развития представлений об организме человека в разных видах деятельности у дошкольников при соблюдении следующих условий:

ü правильная ее организация на основании возрастных и психических особенностей детей;

ü постоянный интерес к проводимым занятиям;

ü личное участие каждого дошкольника в различных видах деятельности: художественно-изобразительной, двигательной, игровой и т.д.;

На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение окружающего мира: ребенок получает эмоциональное впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни. Таким образом, уже в этот период формируются первоосновы экологического мышления, сознания, экологической культуры. Но только при одном условии — если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают узнать и понять себя.

Круг задач по формированию и развитию у дошкольников представлений об организме человека очерчен в республиканской программе дошкольного образования «Пралеска» довольно четко и подробно. Однако важно отметить, что вопрос определения и выбора форм организации обучения об организме человека у детей дошкольного возраста в педагогической литературе остаётся практически не изученным.

Для того чтобы дети осознали и прочно усвоили полученные представления об организме человека, необходимо, чтобы выполняемая ими деятельность была им интересна и понятна. Интерес детей к изучению человека во многом зависит от формы организации обучения. Поэтому в настоящее время теоретики и практики дошкольного образования ищут наиболее оптимальные формы организации обучения.

Работа с детьми предполагает сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка и исключает авторитарную модель обучения. Занятия строятся с учетом наглядно-действенного и наглядно-образного восприятия ребенком окружающего мира и направлены на формирование представлений об общевитальных признаках человека и на развитие валеологических знаний.

Результаты, полученные в ходе проведенного нами педагогического эксперимента, подтверждают гипотезу о том, что педагогическая поддержка является эффективным средством формирования и развития представлений об организме человека в разных видах деятельности у дошкольников при соблюдении

ü правильная ее организация на основании возрастных и психических особенностей детей;

ü постоянный интерес к проводимым занятиям;

ü личное участие каждого дошкольника в различных видах деятельности: художественно-изобразительной, двигательной, игровой и т.д.;

ü желание ребенка знакомиться с человеком (строением его тела, основными функциями, процессами, протекающими в организме человека), с правилами и привычками здорового образа жизни и применять эти знания на практике.

В дошкольном возрасте формирование представлений об организме человека целесообразно осуществлять в процессе физического воспитания, художественно-изобразительной деятельности, ознакомления детей с природой окружающего мира, занятий по развитию речи.

1. Бениаминова М.В. Воспитание детей: Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 1991. — 288 с.

2. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. — М.: Просвещение, 1992. — 208 с.

. Бритун С. Объекты окружающей среды: знакомимся, изучаем, сравниваем, считаем… (Предматематическая подготовка детей 3-4 лет в дошкольном учреждении) / С. Бритун // Пралеска, 2008. — №5. — С.14-22.

. Будзько Т.С. Развiццё матэматычных уяўленняў у дашкольнiкаў: Метад. дапам. для выхавальнiкаў дзiцячых садоў. — Мн.: НМЦэнтр, 1998. — 136 с.

. Будько Т. Движение + математическое наполнение (Обучение детей дошкольного возраста математике в комплексе с физическим воспитанием) / Т. Будько // Пралеска, 2005. — №1. — С.52-54.

. Будько Т.С., Леонюк Н.А. Развитие математических представлений в процессе музыкального воспитания детей дошкольного возраста / Т.С. Будько, Н.А. Леонюк // Феномен детства: социально-педагогические и методико-психологические проблемы: Материалы междунар. науч. — практ. конф., посвящ. 20-летию фак. дошкольного образования (27-28 апреля 2004 г.); Под общ. ред. М.Э. Чесновского. — Брест: Изд-во УО «БрГУ им.А.С. Пушкина», 2004. — С.29-32.

. Будько Т.С., Наприенко Г.В. Развитие математических представлений в процессе изобразительной деятельности у детей дошкольного возраста / Т.С. Будько, Г.В. Наприенко // Феномен детства: социально-педагогические проблемы: материалы II регион. науч. — практ. конф., Брест, 27 апр. 2007 г. / [редкол.: Н.А. Леонюк, Т.В. Александрович, Е.М. Зданович]; Отд. образования адм. Ленин. р-на г. Бреста, Отд. образования адм. Моск. р-на г. Бреста; Брест. гос. ун-т им.А.С. Пушкина, Соц. — пед. фак., Каф. Методик дошк. образования. — Брест: Изд-во БрГУ, 2007. — С.32-37.

. Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой: Учебник для учащихся пед. училищ по спец. № 2002 «Дошкольное воспитание» и № 2010 «Воспитание в дошкольных учреждениях». — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1980. — 272 с.

. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: Кн. для воспитателя дет. сада. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 1991. — 175 с.

. Детская психология: Методические указания. / Автор-составитель Р.П. Ефимкина. — Новосибирск: Научно-учебный центр психологии НГУ, 1995. — 42 с.

. Левонюк А.Е. Теория речевой деятельности: учеб. — метод. пособие для студ. психол. — пед. фак. (специальность 1-23 01 04) / А.Е. Левонюк; Брест. гос. ун-т им.А.С. Пушкина, Каф. белорус. и рус. яз. с метод. преподавания. — Брест: Изд-во БрГУ, 2006. — 76 с.

. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. Учебник. — М., Российское педагогическое агентство, 1996. — 374 с.

13. Организм. Энциклопедия Википедия. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ru. wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC>. — Дата доступа: 12.09.2010.

. Подласый И.П. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. уч. Заведений / И.П. Подласый. — М.: Просвещение, 1999. — 432 с.

. Пралеска: праграма дашкольнай адукацыi / Л.А. Панько [i iнш.]. — Мiнск: НIА; Аверсэв, 2007. — 312 с.

. Халезова Н.Б. и др. Лепка в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада / Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Просвещение, 1986. — 144 с.

. Чумичева Р.В. Дошкольникам о живописи: Кн. для воспитателя дет. сада. — М.: Просвещение, 1992. — 126 с.

. Шаталова Е. Раз-два, раз-два, раз-два-три! Всю считалку повтори! [Малые фольклорные жанры и развитие математических представлений] / Е. Шаталова // Дошкольное воспитание, 2005. — №8. — С.68-74.

. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: Кн. для воспитателя дет. сада: Из опыта работы / Под ред.В. В. Гербовой. — 2-е изд., испр. — М.: Просвещение, 1988. — 64 с.

. Шебеко В.Н., Карманова Л.В. Физическая культура в средней группе детского сада: Метод. пособие. — Мн.: Полымя, 1990. — 135 с.

. Шишкина В.А. В детский сад — за здоровьем: пособие для педагогов, обеспечивающих получение дошк. образования / В.А. Шишкина. — Мн.: Зорны верасень, 2006. — 184 с.